【5月号】発達ぴったり!登録誕生月タイプ別遊びをご紹介♪

ロード中

Copyright © Benesse Corporation. All rights reserved

ぷち通信

- ※こちらは過年度版になります。25年度版は〈ぷち〉ご入会後にお楽しみいただけます。

※お届けするコンテンツはご入会の時期によって変わります。

お誕生月タイプ別 今月のおすすめ遊び(毎月25日配信)

【4月号】登録したお誕生月タイプにぴったりの遊び方

今月の生活習慣(毎月第1土曜日配信)

【5月号】スプーンやコップを使って楽しく食事をするには?

【4月号】歯を守るための生活習慣のポイント

今月の教材とこれからのお知らせ(毎月25日配信)

【5月号】スプーンやコップを使って楽しく食事をするには?

【4月号】歯を守るための生活習慣のポイント

続きは〈ぷち〉講座

ご入会後にお楽しみいただけます

※上記は過年度版の内容・デザインをもとにご紹介しています。

25年度は内容が一部異なる場合がございますのでご了承ください。

詳細はこちら

※この体験版では、過年度の記事を表示しております。25年度は内容が一部異なる場合があります。ご了承ください。

※お届けするコンテンツはご入会の時期によって変わります。

今月の教材とこれからのお知らせ

〈ぷち〉でお届けする3つのシリーズ

〈ぷち〉の教材は、スモールステップで成長が見えやすくなる、3つのシリーズで構成されています。シリーズ1(4~7月号)は、「手指を動かして興味を広げよう」がテーマ。エデュトイ「ことばトランク」を中心に、新しい遊び方を4カ月連続でお届けするので、お子さんの興味が引き出され、遊び・学びがぐんぐん広がっていきます。

メイン教材イメージです。内容は変わることがあります。ほかに配信映像、絵本もお届けします。

4月号テーマ〈言葉を集めよう(動物)

動画・エデュトイ・絵本を通して「動物」への理解が深まります。発語がこれからのお子さんも、たくさんの言葉にふれることで、豊かな言葉が蓄えられていきます。

※タブレットはつきません。

●エデュトイ

あつめておしゃべり! ことばトランク

どうぶつパーツを入れたりボタンを押したりと、手指を使って遊びながら、さまざまな言葉を聞くことで、動物の名前や特徴を理解し、言葉への興味が深まります。

●絵本

〈ことば〉だれの おしり?

絵や写真をじっくり見ながら、それぞれの動物の特徴にふれられます。

※生活習慣、季節の童謡などのコーナーも楽しめるマガジンタイプでお届けします。

●しまじろうクラブ(アプリ)

「ぷち教室」 まなおねえさんと あそぼ!(まなあそ)

まなお姉さんが、教材の遊び方をお子さんに直接語りかける教室のようなコンテンツ。

【25日と第1・2・3土曜日配信】

教材動画 ぷちシアター

【もののなまえ/ぞう ひつじ ライオン】

リアルな動物の様子から、お子さんの中でイメージが深まります。

【25日配信】

※このテーマ以外にもさまざまなコンテンツをお届けします。

おうちで ならいごと

【リトミック】

プロの講師による体操や英語、リトミックなどの習い事を、オンラインで体験できます。

今月はリトミックの習い事体験コンテンツを毎週更新します。

【25日と第1・2・3土曜日配信】

ことばコレクション

【動物】

画面をタップする遊びで、毎月の「ことば」のテーマに連動した約10語の言葉にふれられます。コンテンツは毎月、〈ぷち〉のテーマに合わせて入れ替わります。

今月のテーマは「動物」です。

【25日配信】

シリーズ1は7月号まで続きます!

4月号の出し入れ遊びから、毎月どんどん遊び方が変化して様々なテーマを学んでいきます。

続きは〈ぷち〉講座

ご入会後にお楽しみいただけます

※上記は過年度版の内容・デザインをもとにご紹介しています。

25年度は内容が一部異なる場合がございますのでご了承ください。

詳細はこちら

※この体験版では、過年度の記事を表示しております。25年度版は内容が一部異なる場合があります。ご了承ください。

※お届けするコンテンツはご入会の時期によって変わります。

スプーンやコップを使って楽しく食事をするには?

1・2歳は、スプーンやコップを使って自分で食べたり飲んだりするようになる時期。乳幼児の食の専門家に、おうちのかたの疑問に答えていただきました。

Q.遊び食べをしてばかりで困る

A.

かたいものや熱いものを、食べやすくしているのかも

口に入れたものを出したり、テーブルに押しつけたりする行動は遊んでいるように見えますが、実は「食べさせてもらう」から「自分で食べられるようになる」ための自立のプロセスです。

お子さんは、かみきれないものをつぶしてやわらかくしたり、熱いものを冷ましたりして、食べやすくしているのかもしれません。

食の自立を始めたばかりで、手指や口の機能、歯の状態はまだ不完全。今は試行錯誤しながら食べる練習をしている段階です。

こうした遊び食べに見える行為も、3歳頃になると落ち着きます。

それまでは「ダメ!」と叱らずに、「食べ物だから口に入れようね」と伝えつつ見守って、20分程で食事を終わりにするといいでしょう。

時間がないときはさっと横から食べさせてもいいですね。

手指を思い通りに動かせず、こぼしてしまうこともあります。練習するうちに上達していくので、今は一生懸命食べたことをほめましょう。

Q.スプーンをうまく使うには?

A.

全身運動や手指を使う遊びをたくさん経験させて

自分でスプーンを使って食べ始めるのは1歳半頃。上手に食べるには、しっかりお座りをして、腕や手指、口元の動きをコントロールできることが必要です。

続きは〈ぷち〉講座

ご入会後にお楽しみいただけます

※上記は過年度版の内容・デザインをもとにご紹介しています。

25年度は内容が一部異なる場合がございますのでご了承ください。

詳細はこちら

※この体験版では、過年度の記事を表示しております。25年度版は内容が一部異なる場合があります。ご了承ください。

※お届けするコンテンツはご入会の時期によって変わります。

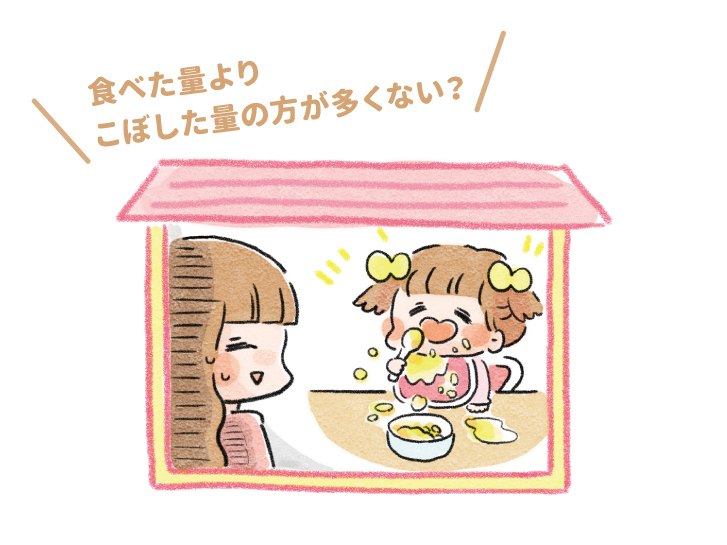

歯を守るための生活習慣

「歯みがきをしていればむし歯にならない」とは限りません!

歯みがき+習慣づくりが大切!

むし歯予防の先進国と言われているフィンランドでは、むし歯予防の要素として、「四つ葉のクローバー」を掲げています。

歯みがき

まず必要なのは歯みがき。歯ブラシに慣れるためにも、1本でも歯が生えたら、スキンシップをしながら口への接触に慣れさせることをおすすめします。

正しい食習慣

かむ習慣が、むし歯を予防し、顎の成長を促します。かみ応えのある食事にする、だらだら食べをやめてまとめ食べをする、甘いものを食べ過ぎないなど、正しい食習慣も重要。

フッ素

強い歯をつくるフッ素は、小さいお子さん向けの低濃度のスプレーもあります。小児歯科で定期的に塗ってもらうのもおすすめ。

キシリトール

むし歯の原因となる酸を作りにくくして、むし歯菌(ミュータンス菌)の量を減らす効果があります。タブレットをおやつ代わりに摂取するのもいいでしょう。

※タブレットは、商品の対象年齢をご確認のうえ、お子さんが奥歯でかめるようになってから与えましょう。

定期健診

歯科は「むし歯をつくらないようにする場所」。子どもの歯は成長が早いので、定期的にかかりつけ医に診てもらうことで、むし歯の早期発見や、歯の衛生管理ができます。

●小児歯科に行くタイミング

1本でも歯が生えたら行くことをおすすめします。乳歯から永久歯まで長く診てもらえるかかりつけ医を見つけて、3カ月~半年ごとに経過を診てもらいましょう。

日本小児歯科学会のホームページで専門医を探すことができます。お子さんには、「歯医者さんは、むし歯にならないように歯みがきの練習をする所だよ」と安心できるよう声をかけてください。

寝る前の歯みがきステップ

STEP1 まずは自分で

子どもの手でも握りやすい専用の歯ブラシを用意して、まずは自分でみがく練習を。もちろんうまくできなくてOK。今のうちから習慣をつけることが大切なのです。

続きは〈ぷち〉講座

ご入会後にお楽しみいただけます

※上記は過年度版の内容・デザインをもとにご紹介しています。

25年度は内容が一部異なる場合がございますのでご了承ください。

詳細はこちら